November 30, 2024

- La Barricata: “29 novembre – Sciopero Generale”

- Organizzazione degli spazi e viabilità relativamente alla sicurezza

- Chi muore e chi è licenziato per evitare che si muoia

- Mercoledì 27 Novembre Assemblea on line del Coordinamento Regionale Toscano Salute Ambiente Sanità

- Se io muoio non piangere per me, fai quello che facevo io e continuerò vivendo in te

- Elezioni RSU

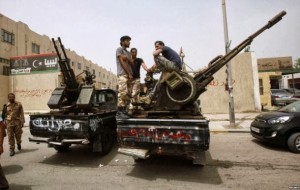

Devastazione e ri-colonizzazione della Libia

Postato il 15 Novembre 2013 | in Mondo, Scenari Politico-Sociali | da adminL’economia della Libia dipende dal petrolio. Subito dopo la guerra, i media occidentali salutarono il fatto che le installazioni petrolifere non fossero state danneggiate dai bombardamenti sulla popolazione e che la produzione di petrolio fosse quasi normale, pari a 1,4 milioni di barili/giorno (bpd). Poi, a luglio le guardie armate al soldo del governo di Tripoli improvvisamente si ribellarono e presero il controllo dei terminali dei giacimenti petroliferi orientali che dovevano proteggere. Vi si estraeva il grosso del petrolio della Libia, nei pressi di Bengasi, dove dalle pipeline le petroliere ricevevano il petrolio per l’esportazione nel Mediterraneo. Quando il governo perse il controllo della produzione e dei terminali, le esportazioni registrarono un netto calo. Poi un altro gruppo tribale armato prese il controllo dei due giacimenti petroliferi nel sud, bloccando il flusso di petrolio per i terminali sulla costa nord-ovest. Gli occupanti tribali chiedevano maggiori paghe e scesero in sciopero per chiedere maggiore retribuzione e la fine della corruzione. Il risultato finale, oggi, inizio di settembre, è che la Libia ha pompato solo 150.000 barili su una capacità di 1,6 milioni di barili al giorno. Le esportazioni sono diminuite a 80.000 barili al giorno. [1]

La Libia è uno Stato artificiale, come gran parte del Medio Oriente e dell’Africa, tracciato dall’Italia in epoca coloniale, nella prima guerra mondiale. Era governato per consenso delle numerose tribù. Gheddafi fu scelto con un lungo processo di voto dagli anziani delle tribù, cosa che poteva richiedere fino a 15 anni, mi è stato detto da un esperto. Quando fu assassinato e la sua famiglia braccata, la NATO impose il dominio del Consiglio nazionale di transizione (CNT) dominato dalla Fratellanza musulmana. Ora, ad agosto, una nuova Assemblea è stata eletta, sempre dominata dalla Fratellanza come l’Egitto di Mursi o la Tunisia. Suonava bene sulla carta, ma la realtà è che, a detta di tutti, le bande di fuorilegge armati, per la prima volta dalla guerra, con armi moderne e jihadisti stranieri di al-Qaida, compiono bombardamenti quotidiani in tutto il Paese per avere il controllo locale. Tripoli stessa ha numerose bande armate che ne controllano i quartieri. Si sta passando alla lotta armata tra le milizie tribali locali, che vanno formandosi, e la fratellanza che controlla il governo centrale. I leader delle province di Cirenaica e Fezzan prendono in considerazione la rottura con Tripoli, e le milizie ribelli di mobilitano in tutto il Paese. [2]

Nuri Abu Sahmain, fratello musulmano e neoeletto Presidente del Congresso, ha convocato le milizie alleate della Confraternita nella capitale, per cercare d’impedire un colpo di stato, un’azione che l’opposizione vede come un colpo di Stato della Fratellanza. Il principale partito di opposizione, le forze di centro-destra dell’Alleanza nazionale, di conseguenza ha abbandonato il Congresso insieme a diversi partiti etnici più piccoli, lasciando il partito della Giustizia e della Costruzione della Fratellanza a capo di un governo dall’autorità in rovina. “Il Congresso è sostanzialmente collassato”, ha detto un diplomatico a Tripoli. [3] L’amministrazione Obama ha promosso il cambio di regime in tutto il mondo musulmano, dall’Egitto alla Tunisia alla Siria, in favore degli oscuri Fratelli musulmani, nell’ambito della strategia a lungo termine per il controllo dell’Arco di Crisi musulmano, dall’Afghanistan alla Libia. Mentre il colpo di Stato militare sostenuto dai sauditi contro il presidente della Fratellanza Muhammad Mursi, in Egitto, a luglio, ha dimostrato che la strategia di Obama ha qualche problema.

Con l’aumento delle violenze, il ministro dell’Interno Muhammad Qalifa al-Shaiq si è dimesso ad agosto. Circa 500 prigionieri nel carcere di Tripoli entrarono in sciopero della fame per protestare contro due anni di detenzione senza accuse. Quando il governo ha ordinato al Comitato supremo della sicurezza di ristabilire l’ordine, spararono ai prigionieri attraverso le sbarre. A luglio, 1200 prigionieri fuggirono da una prigione dopo una rivolta a Bengasi. Illegalità e anarchia si diffondono. [4] I berberi, la cui milizia aveva assaltato Tripoli nel 2011, hanno occupato temporaneamente il parlamento a Tripoli. Poiché Stati Uniti e NATO furono irremovibili nel non avere “stivali sul terreno”, consegnarono deliberatamente qualsiasi arma a tutti i ribelli che avrebbero sparato alle truppe del governo di Gheddafi. Ancora oggi hanno armi e la Libia mi viene descritta, da un giornalista francese che di recente vi si era recato, come “il più grande bazar all’aperto di armi del mondo“, dove chiunque può acquistare qualsiasi moderna arma della NATO. Gli stranieri sono in gran parte fuggiti da Bengasi, laddove l’ambasciatore statunitense fu ucciso nel consolato degli Stati Uniti dai miliziani jihadisti, lo scorso settembre. E il procuratore militare della Libia, colonnello Yusif Ali al-Asaifar, incaricato di indagare sugli omicidi di politici, militari e giornalisti, è stato lui stesso assassinato da una bomba nella propria auto, il 29 agosto. [5]

Le prospettive sono tristi mentre si allarga l’illegalità. Suleiman Qajam, un membro della commissione parlamentare per l’energia, ha detto a Bloomberg che “il governo utilizza le sue riserve. Se la situazione non migliora, non sarà in grado di pagare gli stipendi entro la fine dell’anno“. L’amministrazione Obama sostiene che l’uso, non ancora provato, del governo di Assad di armi chimiche in Siria giustifica una guerra con bombardamenti da parte della NATO e di alleati come Arabia Saudita, Qatar, Turchia e Giordania, in base all’ingannevole dottrina “umanitaria” detta “responsabilità di proteggere”, che sostiene che certe violazioni dei diritti o della sicurezza delle persone, sono così gravi da trascendere il diritto internazionale, la Carta delle Nazioni Unite o le norme costituzionali degli Stati Uniti, facendo sì che per motivi morali, qualsiasi presidente degli Stati Uniti possa bombardare un Paese di sua scelta. C’è qualcosa di sbagliato qui…

[1] Krishnadev Calamur, Libya Faces Looming Crisis As Oil Output Slows To Trickle, NPR, 12 settembre 2013;

[2] Patrick Cockburn, We all thought Libya had moved on — it has, but into lawlessness and ruin, 3 settembre 2013

[3] Chris Stephen, Libyans fear standoff between Muslim Brotherhood and opposition forces, The Guardian, 20 agosto, 2013

[4] Patrick Cockburn, op. cit.

[5] Ibid.

Marc Vandepitte | mondialisation.ca

Traduzione da ossin.org21/10/2013Gli Stati Uniti sono davvero in guerra contro il terrorismo in Africa, o piuttosto lo suscitano per utilizzarlo a loro vantaggio? Inchiesta di Marc Vandepitte

Stato debolissimo

L’11 ottobre il Primo Ministro libico è stato brutalmente rapito, per poi essere liberato nel giro di qualche ora. Questo sequestro è sintomatico della situazione del paese. Il 12 ottobre un’auto bomba è esplosa vicino alle ambasciate della Svezia e della Finlandia. Una settimana prima l’ambasciata russa era stata evacuata dopo essere stata invasa da uomini armati. Un anno fa era successo lo stesso all’ambasciata statunitense. L’ambasciatore e tre collaboratori vi avevano trovato la morte. Altre ambasciate erano state in precedenza prese di mira.

L’intervento occidentale in Libia, come in Iraq e in Afghanistan, ha messo in piedi uno Stato debolissimo. Dopo la destituzione e l’assassinio di Gheddafi, la situazione dell’ordine pubblico nel paese è fuori controllo. Attentati contro politici, attivisti, giudici e servizi di sicurezza sono moneta corrente. Il governo centrale ha difficoltà a controllare il paese. Le milizie rivali impongono la loro legge. A febbraio il governo di transizione è stato costretto a convocarsi sotto le tende, dopo essere stato espulso dal parlamento da ribelli infuriati. Il battello colato a picco vicino a Lampedusa, facendo annegare 300 rifugiati, veniva dalla Libia, ecc.

La Libia possiede le più importanti riserve di petrolio dell’Africa. Ma, a causa del caos che regna nel paese, l’estrazione è quasi ferma. Siamo arrivati al punto che deve importare il petrolio necessario a soddisfare i suoi bisogni di elettricità. A inizio settembre sono state sabotate le condutture d’acqua verso Tripoli, minacciando la capitale di penuria.

Basi per terroristi islamisti

Ma la cosa più inquietante è la jihadizzazione del paese. Gli islamisti controllano interi territori e hanno uomini armati ai checkpoint delle citta di Bengasi e Derna. La figura di Belhadj illustra bene la situazione.

Questo ex (per così dire) membro eminente di Al Qaida era coinvolto negli attentati di Madrid del 2004. Dopo la caduta di Gheddafi, divenne governatore di Tripoli e inviò centinaia di jihadisti libici in Siria per combattere contro Assad. Lavora oggi alla costruzione di un partito conservatore islamista.

La jihadizzazione si estende ben al di là delle frontiere del paese. Il Ministro tunisino dell’interno descrive la Libia come un “rifugio per i membri nordafricani di Al Qaida”. Dopo il crollo del governo centrale libico, armi pesanti sono cadute nelle mani di ogni sorta di milizie. Una di queste, il Libyan Fighting Group (LIFG), di cui Belhadj è un dirigente, ha stretto un’alleanza con i ribelli islamisti del Mali. Questi ultimi sono riusciti, con i Tuareg, a impossessarsi di tutto il Nord del Mali per qualche mese. L’imponente operazione di sequestro di ostaggi in una base petrolifera algerina, in gennaio, è stata realizzata partendo dalla Libia. Oggi la ribellione siriana è controllata dalla Libia e la macchia d’olio jihadista si estende verso il Niger e la Mauritania.

Ringraziando la CIA

A prima vista, gli Stati Uniti e l’Occidente sembrano preoccuparsi di questa recrudescenza di attività jihadista in Africa del Nord. Aggiungiamo anche la Nigeria, la Somalia e più recentemente il Kenya. Ma a ben vedere la situazione è più complicata. La caduta di Gheddafi è stata resa possibile dall’alleanza tra, da una parte, le forze speciali francesi, inglesi, giordane e del Qatar e, dall’altra, gruppi ribelli libici. Il più importante di essi era proprio il Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), che figurava nella lista delle organizzazioni terroriste vietate. Il suo leader, il sunnominato Belhadj, aveva due o tremila uomini ai suoi ordini. Questi ultimi furono addestrati dagli Stati Uniti subito prima dell’inizio della ribellione in Libia.

Gli Stati Uniti non sono al loro primo tentativo in questo campo. Negli anni 1980, essi si occuparono della formazione e dell’organizzazione dei combattenti estremisti islamisti in Afghanistan. Negli anni 1990 fecero lo stesso in Bosnia e, dieci anni più tardi, in Kosovo. Non è poi da escludere che i servizi di informazione occidentali siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività terroriste dei Ceceni in Russia e degli Uiguri in Cina.

Gli Stati Uniti e la Francia si sono finti sorpresi quando i Tuareg e gli islamisti hanno occupato il Nord del Mali. Ma era solo una facciata. Ci si può perfino chiedere se non siano stati loro stessi a provocarla, come avvenne nel 1990 con l’Iraq contro il Kuwait. Tenuto conto del livello di presenza di Al Qaida nella regione, qualsiasi specialista in geo-strategia avrebbe saputo che l’eliminazione di Gheddafi avrebbe provocato una recrudescenza della minaccia terrorista in Maghreb e nel Sahel. E siccome la caduta di Gheddafi è stata per gran parte opera delle milizie jihadiste, che gli Stati Uniti avevano formato e organizzato, è il caso di cominciare a porsi delle serie domande. Per maggiori dettagli, rinvio a un mio articolo precedente.

Agenda geo-politica

Comunque sia, la minaccia terrorista islamista nella regione e altrove sul continente africano fa comodo agli Stati Uniti. Costituisce la scusa perfetta per essere presente militarmente e intervenire nel continente africano. Non è sfuggito, a Washington, che la Cina e altri paesi emergenti sono sempre più attivi sul continente mettendo in pericolo l’egemonia degli Stati Uniti. La Cina è oggi il più importante partner commerciale dell’Africa. Secondo il Financial Times, “la militarizzazione della politica statunitense dopo l’11 settembre è da tempo discussa perché viene considerata, nella regione, come un tentativo degli Stati Uniti di rafforzare il loro controllo sulle materie prime e di contrastare il ruolo commerciale esponenziale della Cina.

Nel novembre 2006 la Cina organizzò un summit straordinario sulla cooperazione economica, cui parteciparono almeno 45 capi di Stato africani. Giusto un mese più tardi, Bush approvava la costituzione di Africom. Africom è il contingente militare statunitense (aerei, navi, truppe ecc) per le operazioni sul continente africano. L’abbiamo visto per la prima volta in azione in Libia e in Mali. Africom è oramai operativo in 49 dei 54 paesi africani e gli Stati Uniti dispongono in almeno dieci paesi di basi o installazioni militari permanenti. La militarizzazione degli Stati Uniti nel continente si allarga continuamente.

Sul piano economico, i paesi del Nord perdono terreno nei confronti dei paesi emergenti del Sud, ed è così anche per l’Africa, un continente ricco di materie prime. E’ sempre più evidente che i paesi del nord intendano contrastare questo riequilibrio con mezzi militari. La cosa promette bene per il “continente nero”.

Tutto sembra indicare che la frammentazione in determinate aree di influenza sia una tendenza difficile da contrastare nella Libia odiernaNestor Nuñez Dorta | lahaine.org

Traduzione per Resistenze.org a cura del Centro di Cultura e Documentazione Popolare05/11/2013

L’opera dei “combattenti per la libertà”, che misero fine al governo di Tripoli, con l’aiuto degli Stati Uniti, dei loro partener dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (NATO), della destra araba, del sionismo e islamismo estremista, ha recentemente maturato i suoi primi frutti.

Si tratta della secessione della Cirenaica per conto di una cosiddetta Giunta delle Comunità, che comprende le bande armate coinvolte nella passata “ribellione”, i capi di tribù locali e, di certo, i rappresentanti delle grandi imprese monopolistiche legate al petrolio, interessate al bottino di un paese strategico per il dominio delle rotte mediterranee e con grandi riserve energetiche.

Così, secondo Adeb Rabbo Hamid Barasi, nominato primo ministro del nuovo governo autonomo, si da per realizzata l’istaurazione di una repubblica federale autonoma che in seguito si chiamerà con il nome di Barqa, controllata da un consiglio di ventiquattro ministri, ma dove le funzioni di Difesa e degli Esteri rimarranno all’ “esecutivo centrale”, definizione che alcuni analisti identificano come una sorta di potere quasi intoccabile e molto vicino ai gruppi estremisti islamici fortemente coinvolti nelle azioni che hanno deposto le autorità di Tripoli.

Secondo lo stesso Barasi, l’ “indipendenza” ha come obiettivo quello di controllare la più grande zona fornitrice di petrolio libico e stabilire uno stretto controllo sulla “sicurezza interna”.

Nel frattempo, i media occidentali indicano che “le tribù e le milizie hanno basato la loro decisione sulla partizione regionale istituita nel 1951 dall’allora re Idriss, che divise il Paese in tre stati: Cirenaica (Barqa), Tripolitania (ovest, dove Tripoli è la capitale) e Fezzan, nel centro-sud.

In Cirenaica si trova anche la città di Bengasi, da dove si diede inizio alla rivolta contro il governo di Muammar Gheddafi, e dove sono accaduti notevoli episodi di violenza dopo la presunta vittoria dei ribelli.

Così, di recente è stato colpito nella propria casa il direttore del traffico aereo della città, il colonnello Abdel al Towahni, portando a quindici il totale degli alti comandanti militari morti nella città in questi ultimi anni per mano dei gruppi jihadisti, autori anche dell’attentato che poco più di un anno fa costò la vita di Christopher Stevens, allora ambasciatore degli Stati Uniti in Libia.

E mentre il Consiglio Nazionale di Transizione, che fa le veci del governo nazionale, dichiara illegale la decisione dei gruppi armati che operano in Cirenaica, tutto sembra indicare che la frammentazione in determinate aree di influenza sia una tendenza difficile da contrastare nella Libia odierna.

Da mesi, le poche informazioni provenienti da quel paese insistono nel caos seminato dalle bande che hanno deposto Gheddafi, le quali non solo conservano tutti i loro equipaggiamenti, ma rifiutano anche di integrarsi in un esercito unico, sotto il comando di un governo nazionale.

Insomma, la violenta ingerenza guidata dall’Occidente, le satrapie arabe, il sionismo e l’islamismo estremista, non ha fatto altro che promuovere le ambizioni dei signori della guerra e dei gruppi con aspirazioni del tutto particolari che minacciano l’unità dello Stato libico e, come logico corollario, la sua stessa esistenza.

Come ha ben rilevato un esperto qualche mese fa, nella Libia del post Gheddafi “sono una sessantina di milizie i veri centri del potere. Incapaci di eliminarli, il Consiglio Nazionale di Transizione utilizza alcuni come forze ausiliarie in casi di emergenza, mentre altri vanno registrandosi tra i vari partiti politici o tentano di dotarsi di uno spazio geografico dove imporre la propria volontà, in una tendenza molto pericolosa”.

Di conseguenza, una vera anarchia sanguinosa caratterizza il futuro della Libia, che adesso si aggrava e acquisisce i rischi di una vera “morte nazionale” con il distacco forzato della Cirenaica, che amputa la frontiera orientale del paese, tagliando fuori gran parte del Golfo di Sirte, che le strappa l’importante porto di Bengasi e pregiudica i volumi più significativi della sua ricchezza petrolifera.

Se le aziende straniere fuggono da Tripoli per l’instabilità politica, Roma resta e aumenta il suo volume d’affari. Un maxi-investimento che sa di colonialismoFrancesca La Bella | nena-news.globalist.it11/11/2013

Legami di lungo corso uniscono Italia e Libia. I vincoli coloniali prima e gli interessi commerciali in seguito, hanno cementato un rapporto di interdipendenza duraturo e molto proficuo, soprattutto per la controparte italiana. In questo contesto l’intervento NATO contro Muhammar Gheddafi e la conseguente instabilità sembravano aver inciso negativamente sul volume di affari italiani nel Paese a causa di due fattori paralleli ed interrelati: la fluttuazione della produzione di idrocarburi (gas e petrolio), primo prodotto esportato verso la penisola italica, e la presenza significativa di competitors commerciali, soprattutto francesi, attivi nel Paese anche grazie alle tutele date dal coinvolgimento militare della propria madre patria al fianco dei ribelli.

La realtà è, però, diversa da quella che poteva apparire all’indomani della morte del Colonnello. Le speranze occidentali di affidabilità dei partner politici e di stabilità economica sono state quasi immediatamente disattese e, ad oggi, la tutela delle attività industriali straniere è nelle mani di compagnie di sicurezza private mercenarie o di milizie di ex-ribelli come la Lybia Shield Force. A prima vista la situazione sembrerebbe, dunque, molto critica per gli investitori italiani, ma così non è.

Anche dopo la caduta di Gheddafi, Roma si è infatti confermata il principale partner economico della Libia. Il mercato italiano è la meta principale dell’export libico e, nonostante le difficoltà, il valore dell’intercambio è cresciuto sia nel 2012 sia nel 2013. Parallelamente, se prima del 2011, operavano in Libia circa 100 aziende italiane, l’anno successivo si poteva stimare un 70% di rientri e la percentuale è ulteriormente cresciuta nell’ultimo periodo. Se i colossi del petrolio come le statunitensi Marathon Oil e ExxonMobil stanno lasciando la Libia a favore di altri Paesi con maggiori garanzie di sicurezza, le aziende italiane hanno scelto di investire sempre di più nel canale libico. Da un lato questo è dovuto alla fuga di buona parte della concorrenza internazionale, spaventata da una situazione che presenta forti criticità, dall’altro, si tratta di una occasione unica per avere un ruolo significativo in ambito mediterraneo.

L’accordo con il Governo Zeidan per il monitoraggio dei confini libici con tecnici italiani e sistemi Selex (Finmeccanica), l’incontro tra Letta ed Obama incentrato sul Mediterraneo in generale e sulla Libia in particolare e la dichiarazione congiunta di Francia, Gran Bretagna, Stati Uniti e Italia a favore del “consolidamento della democrazia” sono i passaggi di un nuovo programma di intervento italiano nel Paese nord-africano. In quest’ottica devo essere letti, di conseguenza, anche la costituzione a fine ottobre dell’associazione Progetto Italia Libia (Apil) che dovrebbe favorire l’ingresso nel Paese africano di piccole e medie imprese, principalmente del settore infrastrutture, e la presenza massiva dell’Italia al Libya Rebuild 2014, la fiera internazionale sull’edilizia e le infrastrutture, che si terrà a febbraio 2014 a Tripoli.

Parallelamente si ricordi che ENI ha scelto di mantenere la propria posizione in suolo libico nonostante le difficoltà. Benché sia di pochi giorni fa la notizia dell’occupazione da parte di gruppi berberi del terminal libico del gasdotto che collega Mellitah a Gela, gestito dalla compagnia italiana e dalla consociata libica, le dichiarazioni in merito dell’amministratore delegato dell’azienda Paolo Scaroni non sono state particolarmente allarmate. Si sottolinea la difficoltà di lavorare in un contesto di post-guerra civile, ma si apre comunque alla possibilità di un miglioramento.

La fiducia nel futuro dell’Ad di ENI sembrerebbe fuori luogo se non si tenesse conto del contesto: l’imprenditoria privata è supportata da politiche statali configurando la relazione tra i due Paesi in termini neo-coloniali. La Libia ha, attualmente, un Governo debole, incapace di garantire la propria sicurezza interna e quella dei confini. L’economia, basata quasi totalmente sui proventi degli idrocarburi, continua a registrare fluttuazioni e la mancanza di investimenti esteri impedisce la diversificazione economica. Questa situazione induce il premier Zeidan a cercare partner commerciali capaci di dare nuova linfa all’economia locale, rafforzando, di conseguenza, la posizione dell’esecutivo.

D’altra parte l’Italia trova nella crisi libica un’inesauribile fonte di guadagno, non esclusivamente economico. Il business della ricostruzione potrebbe sopperire alle difficoltà che il settore edilizio e delle infrastrutture soffre in patria, il monitoraggio dei confini potrebbe garantire sia un introito economico per le aziende di tecnologia militare sia un risultato politico in termini di limitazione del fenomeno migratorio (esimendo l’Italia da un dibattito su una nuova nuova legge sull’immigrazione) e l’impegno per la “transizione democratica” riporterebbe l’Italia al centro del dibattito politico internazionale. Siamo sicuri che il ritorno al colonialismo possa essere considerato una soluzione “democratica?”.

Post Recenti

La Barricata: “29 novembre – Sciopero Generale”

Negli anni la contrattazione sindacale è stata progressivamente svuotata delle sue prerogative e la bozza...

La Barricata: “29 novembre – Sciopero Generale”

Negli anni la contrattazione sindacale è stata progressivamente svuotata delle sue prerogative e la bozza...

- Organizzazione degli spazi e viabilità relativamente alla sicurezza

- Chi muore e chi è licenziato per evitare che si muoia

- Mercoledì 27 Novembre Assemblea on line del Coordinamento Regionale Toscano Salute Ambiente Sanità

- Se io muoio non piangere per me, fai quello che facevo io e continuerò vivendo in te

- Elezioni RSU

Lascia un commento